column

医療コラム

column医療コラム

ネットニュースはあまり見ないのですが、たまたま気になったワードがあったので見てみました。

タイトルは誤診、椎間板ヘルニアやセカンドオピニオンという、一般の興味を引くものでしたが(私もそれで見た)、若干のミスリードがあるのかな?と思いました。記事の内容にはあまり触れないようにしますが、正しい情報を書いておきたいと思います。

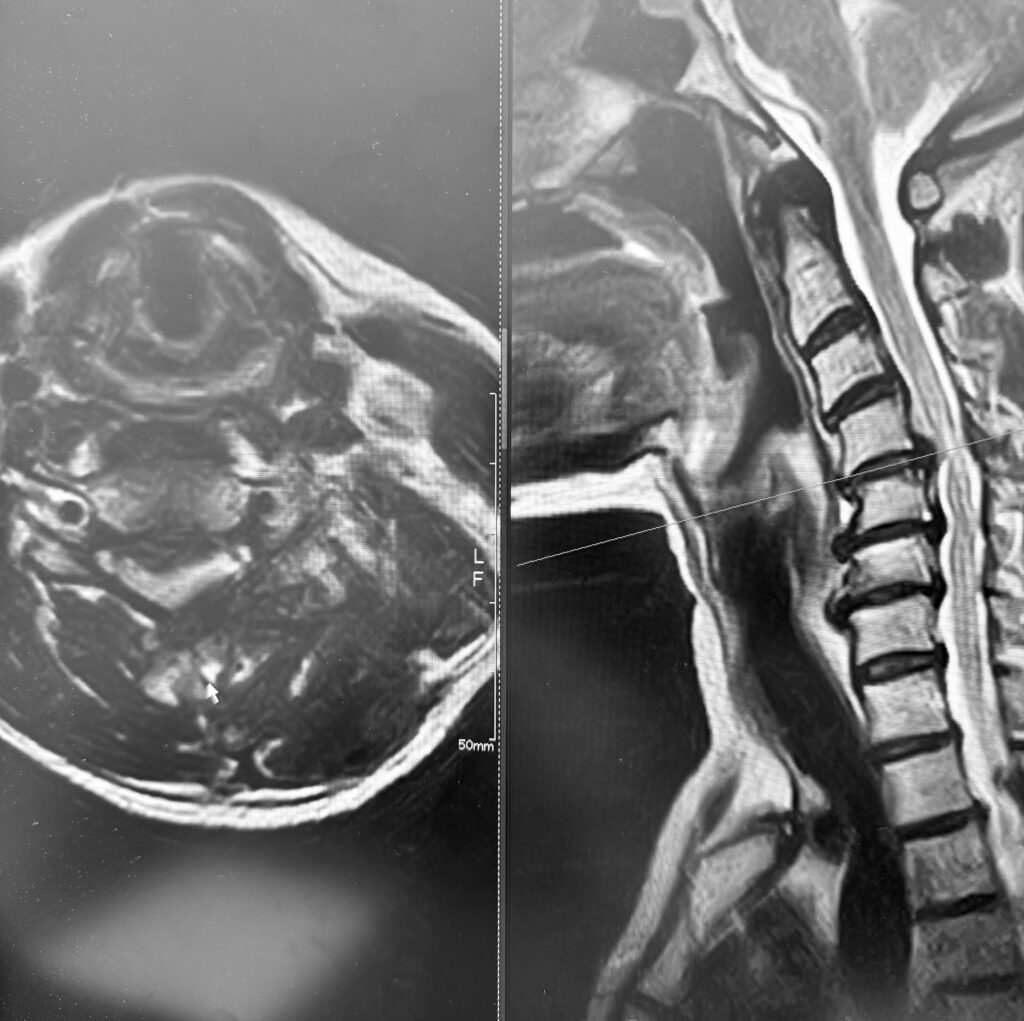

例えばこの写真の症例、手のしびれを主訴に私のクリニックを受診した際に撮影したMRIです。病名(所見)はなんでしょうか?変形性頚椎症、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎脊柱管狭窄症というところでしょうか。レントゲンのみでMRIを撮影しないと椎間板や脊髄は見えないので、変形性頚椎症、頚椎脊柱管狭窄症そしてストレートネックなど診断されるかもしれません。

いずれにしても、レントゲンでわかるのは骨が潰れてないか、ズレていないかということであり、脊椎疾患に慣れた医師であれば脊柱管狭窄症、椎間腔や椎間孔の狭小化までは診断できます。MRIがない時代は、さらに造影剤を脊髄腔へ注入してレントゲンやCTを撮影して診断をしましたが、今の時代はそんなことはしません。

手術適応を診断するには脊椎はMRIが必須ということです。

もう一つ重要なことは、脊髄症なのか神経根症なのか?しびれか痛みか運動障害か?片側か両側か?ということです。その症状と一致した病変があって、減圧や固定で改善の見込みがある場合のみ手術適応があることになります。ですから、痛みに薬やリハビリでアプローチする治療と手術要否の知識は全く別物であって、脊椎脊髄疾患に関しては手術経験、術前後の患者さんを診察した経験があるかどうかが大事になってきます。

そして、記事の中で気になったのは、医師を信じて診断を疑わずに発見が遅れて後遺症が残った、というような記載。医師の中には教祖タイプの人がいて「私を信じるなら良くしてあげる」的な診察をして、患者さんを信者のごとく扱っていることがあります。何事も信じることで一定の効果は期待できますので、それぞれの立場を否定することはできませんが、医師や医療機関を選択するのは患者さんの自由ですから、信じた結果は誰の責任か?という問題はあると思います。

少なくとも私は自分が考えうる知識とできる検査内容で診断できる内容、診断できない内容、疑いの病名や推奨する治療方法など、患者さんにご提示して、双方納得がいくように診察をしています。結果が予想と異なることもありますし、ピッタリ当たって感謝されることもありますが、世の中はわからないことの方が多いので、自分のことは自分で決めることが大事かな?と思います。医師はその決断を手助けするに過ぎませんので、必要以上に信じることは危険かな?とも思います。

別の問題点として、脊椎脊髄疾患は何科にかかれば良いですか?という質問は多いです。脳神経外科でも整形外科でも間違いではありませんが、私のところに来た患者さんには、診断や治療(手術適応、方法や医療機関の紹介を含めて)経過観察はいたします。

何科にかかれば良いですか?という問題は頭痛やふるえ(不随意運動)など、いろいろあると思いますので別の記事でまた触れたいと思います。